刘鹏 四川在线记者 李婷

11月14日,记者获悉,由中国音乐家协会作曲与作曲理论学会和四川音乐学院共同主办的“中国当代音乐创作(成都)学术研讨会”,近日在四川音乐学院召开,来自中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院、浙江音乐学院、沈阳音乐学院、四川音乐学院等全国十余所艺术院校作曲家们汇聚成都,共商共建作曲与作曲理论人才培养体系、中国当代音乐创作的发展与建设,共同分享中国当代作曲与作曲理论技术的新思想与新动态。

此项活动意在为作曲家和作曲理论研究学者搭建互动平台,就我国当代音乐创作与作曲理论研究的新近成果加以交流、展示与研讨,相互借鉴并总结经验,以达到进一步提升我国作曲与作曲理论教学、研究和音乐创作水平的宗旨。

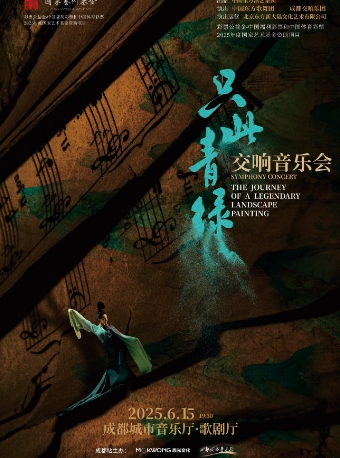

开幕音乐会海报

三大板块传承历史,研讨会再次落户成都

本次研讨会分为三大板块,分别为四场音乐会、八场全国中青年作曲家交流会以及四场学术讲座,集中体现了“历史传承”“强强联动”“再辟新境”的活动特色。

11月3日上午,研讨会于城市音乐厅共享大厅正式揭幕,中国音协作曲与作曲理论学会副会长范哲明在发言中,对全国中青年作曲家交流会的历史背景及发展概况进行回顾。据悉,作曲家交流会这一形式最初诞生于1985年,由武汉音乐学院首办,后来数十年间不定期辗转于全国各大音乐院校轮办。其中,2003年的第四届交流会也曾在川音落户。

参加交流会的中青年作曲家得到老教授的指点

“川音作曲系自1953年建系至今,培养了诸多在国际上享有盛誉的作曲家、理论家,也孕育出不少音乐佳作。作曲系资深教授黄虎威先生的《转调法》《和声学教程习题解答》等著作更是成为作曲基础理论学习道路上绕不开的教辅文献之一。”四川音乐学院党委副书记、院长文锋表示。本届研讨会再次花落成都,体现出学界同仁乃至社会对川音作曲学科建设的肯定。

此外,本次研讨会的一大亮点是将川音的品牌赛事“阳光杯”学生新音乐作品比赛囊括其中。“阳光杯”学生新音乐作品比赛(原名“三川奖”)自2004年在川音创办,以推行“新人·新作·新思维”为理念,面向全世界青年作曲学子征稿,在历经十余载的发展中,已成为具有较高国际影响力的赛事平台。作曲家秦文琛担任评委主席,评委团成员还包括周湘林、贾国平、杨晓忠、郭元等知名作曲家以及国际现代音乐协会主席、新西兰作曲家基姆(Glenda Keam)和德国作曲家薛尔霍恩(Johannes Schöllhorn)。本届比赛收到了来自中国、美国、日本、意大利、芬兰等共13个国家百余件参赛作品。

通过北京当代乐团对8部决赛入围作品的现场展奏,评选出最终获奖名单。来自中央音乐学院的刘瀚泽以作品《废墟的残响》一举夺魁,四川音乐学院作为东道主也有所斩获,作曲专业研究生智文禹凭借作品《影子游戏》荣获三等奖。

名家名作集中上演 四大音乐盛宴抒写华章

本次研讨会推出了四场音乐会,其中作为研讨会开幕音乐会的“从雪山到大海——交响乐音乐会”格外引人注目,青年指挥家金郁矿执棒成都城市音乐厅交响乐团,奏响了叶小纲、杨晓忠等八位作曲家的作品,知名演奏家刘雯雯和吴强等独奏家登台献艺。同期线上直播数十万人次观看。包含交响乐音乐会在内,其后北京当代乐团与华南理工大学艺术学院室内乐团接连上演的室内乐作品专场音乐会以及在崇州街子古镇溪云书院举办的萨克斯管作品专场音乐会,共展示全国各地30位作曲家的32部风格多样的作品。创作者涵盖老、中、青三代作曲家,展现出我国当代音乐创作的整体水平与艺术风貌。

郭元主持了在成都城市音乐厅举行的研讨会开幕仪式

四场音乐会体裁不一,各具风格,但均以讲好“中国故事”为特色,反映了作曲家们对于传统文化与当代精神的探索与思考。有的作品大气恢弘,赞美乡村振兴建设;有的作品民风民调,以表现少数民族人民对幸福美好生活的追求;有的作品或以“一带一路”为背景,或立足古蜀文化,抑或是直接用音乐书写城市发展风貌,可谓精彩纷呈。作品中都可感受到明显的中国元素,无形牵动着文化记忆。

人才梯队集中亮相 以艺会友以乐互鉴

全国中青年作曲家作品交流会作为本次研讨会的重要环节,吸引了120多部报送作品,44位中青年作曲家线下交流,讲解创作构思并播放自己作品。另有80余位作曲家则通过线上交流,鼓励中青年作曲家们多听多看多交流,通过互相借鉴和学习,提升自身创作水平。

《从雪山到大海——交响乐作品音乐会》全体参演人员及作曲家合影

参会人员涵盖了各个年龄层次,既有在音乐创作领域颇有建树的知名作曲家,也有就职或就读于专业音乐院校的年轻作曲教师和硕博研究生,还有来自社会文艺团体的音乐创作从业人员,可谓是作曲人才梯队的一次集体亮相。他们所分享的作品,体裁编制涵盖了独奏、重奏以及管弦乐队作品,从技术表现和写作内容来看,不仅有立足于传统音乐元素再创造的“新民乐”作品,如中央音乐学院作曲硕士文子洋的作品《龢歌》,以苗族传统乐器芦笙与西洋乐器长笛、单簧管的搭配形式,艺术化地“重现”了芦笙舞的律动与声景;也有突出现代性与科技感的作品,如上海音乐学院青年教师王瑞奇的作品《鸾见影》,试图以管弦乐队来模拟音响声学中的电子音响效果,并贯以中国传统的人文美学表达,体现了实验性和人文性的有机结合。

除交流会外,四场学术讲座也尽显作曲人才梯队的整体倾向。西藏大学艺术学院院长觉嘎教授带来了他的作品《交响诗〈根敦群培〉之解析》,作曲家温德青对其长期关注的法国“饱和音乐”风格进行细致讲解,作曲家安承弼在讲座《“频谱”的完结——作品〈潮汐〉简析和对我创作的影响》中分享了有关作曲辅助软体的技术运用以及电子音乐对其个人创作的影响。上述三位作曲家都是久负盛名的业界前辈,而来自港中大(深圳)音乐学院的金卓晟的讲座《结构·解构,我的近期创作浅谈》称得上是洞悉年轻作曲家成长发展以及探寻个人风格之蹊径,为在场学生热议。

参会代表集体合影

四川音乐学院相关负责人介绍,2022中国当代音乐创作(成都)学术研讨会的召开如“百川汇海”,进一步推动新时代文艺事业的繁荣与发展,为当代音乐探索和前沿学术动态带来深刻启示与全新思考。

(图片由四川音乐学院授权提供)